Calurosa recepción madrileña

La última etapa de mi primera visita al viejo continente, y en compañía únicamente de mi novia, tuvo como puerto de entrada el inmenso aeropuerto de Barajas en Madrid. Nomás descendimos del vuelo de Iberia, el calorcito se hizo sentir de una manera intensa, muy diferente a la expresión atenuada de nuestras anteriores postas europeas.

Haber cruzado de este a oeste lo que se conoce como “Europa Occidental” sumado a la espera de las valijas y a los traslados a lo largo y ancho de tan extenso aeropuerto nos dejó un poco ajustados de tiempo.

El reloj marcaba las 4 de la tarde y nuestra anfitriona de AirBnb nos había avisado que hasta las 5 nos esperaba en el departamento (historia similar a la de Berlín). En caso de demoras, nos instó a contactarla al celular, pero hete aquí que, una vez más, no contábamos con el bendito chip!

Ni bien asomaron nuestras valijas por la cinta, las atajamos y salimos disparados hacia la entrada para tomar un taxi hacia el multiétnico barrio de Lavapiés. Apenas pasado el horario pactado, prácticamente me arrojé del taxi en movimiento hacia la entrada de aquel edificio de departamentos repleto de buzones y presioné el timbre del portero con la esperanza de una respuesta.

Por supuesto que mis reiterados e insistentes llamados adolecieron de su contraparte. Mientras tanto, mi novia esperaba del otro lado de la calle adoquinada bajo la sombra de un balconcito con la mirada algo hastiada y preocupada.

Imagínense que éramos dos jóvenes argentinos varados con sus valijas a cuestas, más de 30ºC de temperatura y sin forma de contactar a la dueña. ¿Qué podíamos hacer? No hizo falta hurgar mucho en nuestras cabezas para que apareciera la idea de ir tomar algo a un barcito a fin de parasitar su wi-fi y mandar un mail salvador que pudiera recomponer la situación.

Luego de un par de cuadras de intensa búsqueda bajo el picante sol español, dimos con un diminuto local que ofrecía lo que buscábamos. Tras entrar, acomodamos las valijas entre las sillas y pedimos dos vasos de gaseosa, algo baratito ya que, después de todo, nuestro objetivo era otro. Sin embargo, grata fue mi sorpresa al ver que nuestras bebidas vinieron acompañados por un par de pinchos de pescado de cortesía.

Algo más tranquilos y relajados por tan buen servicio, enviamos el mail a la dueña para contarle que estábamos allí esperando a que nos abriera.

En el interín y ante la ansiedad de no recibir respuesta, le conté nuestra situación al camarero que atendía la barra. Incluso me animé a preguntarle si podía usar su teléfono para dar de forma más directa con nuestra anfitriona. Instantáneamente y sin ningún problema me ofreció su celular para hacer todas las llamadas que quisiera, como si nos conociéramos de toda la vida. Madrid, tu gente me estaba empezando a caer muy bien.

Luego de un par de llamados fallidos, le agradecí su buena onda y volví hacia la mesa donde mi novia chequeaba minuto a minuto su celular en busca de la tan anhelada respuesta. Afortunadamente, la última gota de nuestros tragos vino acompañada por la réplica salvadora de nuestro mensaje. Anoticiados de que la anfitriona se encontraba de camino, pagamos la cuenta (generosa propina incluida) y partimos raudamente a su encuentro.

Nuevamente en la entrada del edificio, la dueña, llamada Graciela, llegó en una camioneta y esbozó una inverosímil excusa por el malentendido. Sinceramente, en ese momento lo único que quería era llegar a casa y dejar las valijas. Y así ocurrió, no sin antes escalar tres pisos por escalera que nos depositaron en nuestro monoambiente bien decorado y que contenía lo mínimo e indispensable como para pasar allí 3 noches.

Luego de las explicaciones pertinentes, Graciela se despidió avisándonos que el día de nuestra partida no haría falta que nos reencontrásemos, con tirar las llaves en el buzón sería suficiente. Menos mal, porque de haber habido otro desencuentro como este, mi impaciente ansiedad hubiera hecho estragos en mi salud.

Ni lentos ni perezosos, y aprovechando que estábamos a unas pocas cuadras, hicimos uso de la opción de entrada gratuita que ofrecía el museo Reina Sofía pasadas las 19:00 horas.

Las dos torres de cristal que funcionaban como guía para los ascensores externos del museo marcaban la entrada del lugar. Las galerías que conectaban las salas parecían bastantes deshabitadas para mi gusto, considerando la gratuidad del ingreso y el calibre de las obras allí residentes. Pero bueno, mejor para nosotros.

La primera obra a visitar era indudablemente la estrella del lugar: el Guernica de Picasso. Con una sala exclusiva para ella, me impactó el tamaño de la pintura que ocupaba prácticamente toda una pared. Dos guardias de seguridad custodiaban la muchedumbre desde los flancos de la obra maestra. Una de sus tareas más complicada era la de prevenir la toma de fotos que lamentablemente estaba prohibida.

El resto del salón se hallaba ocupado por afiches, recortes de diarios y notas que contextualizaban el cómo, dónde, cuándo y por qué del Guernica. Toda esa información resultaba indispensable para comprender y comprometerse con tamaña genialidad plasmada en blanco y negro.

Luego de exprimirle todo el jugo posible, cedimos paso a los demás turistas para que pudieran disfrutarla. Después de todo el museo era grande y el elenco de artistas prometía.

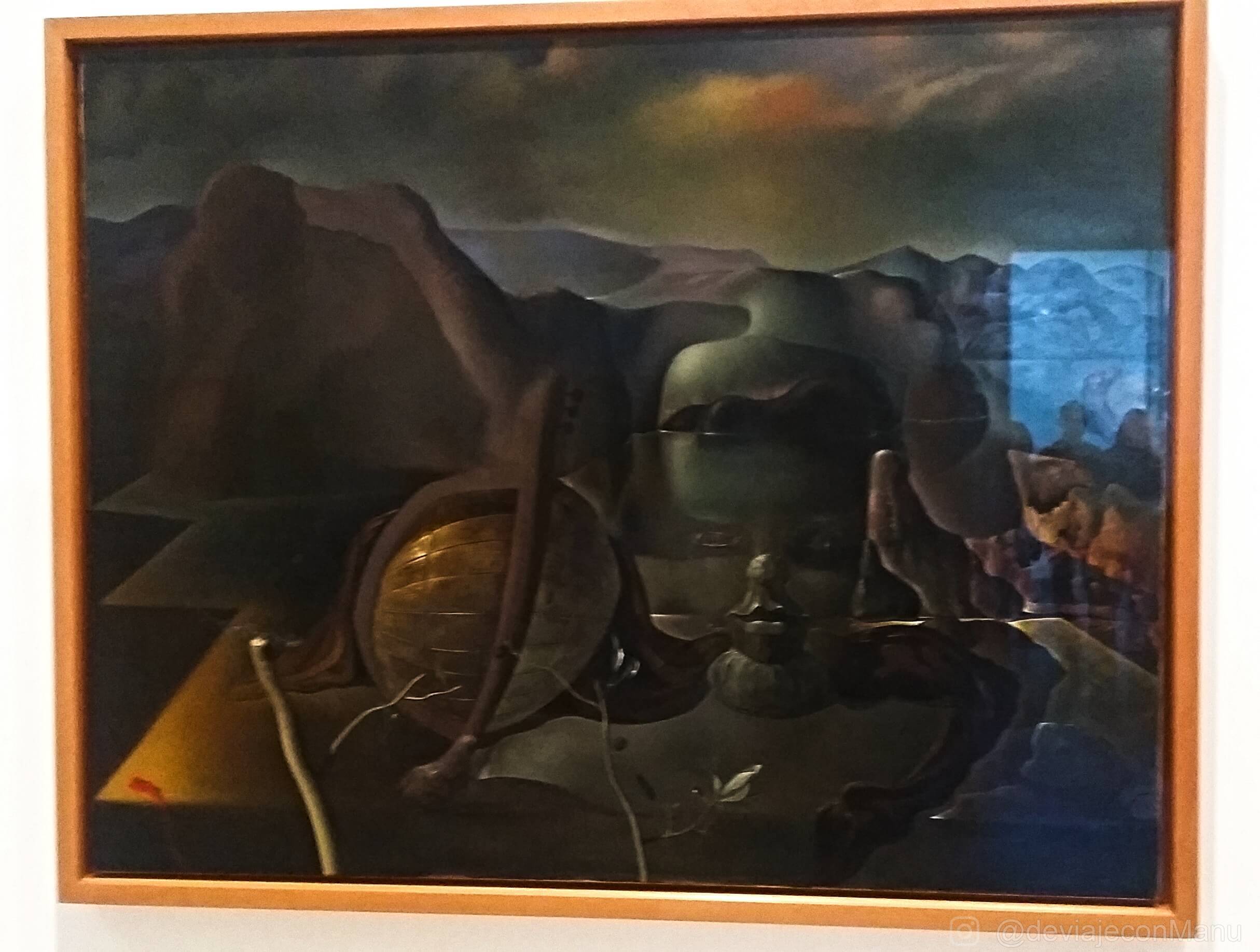

Tras reincidir en múltiples expresiones del cubismo, nos dimos el gusto de una panzada surrealista de la mano del impredecible Salvador Dalí.

Alguna vez escuché a otro pintor (o mejor dicho, un actor encarnando a un pintor en una serie española, a ver si adivinan cuál) decir sobre Dalí que con su técnica era capaz de pintar una Anunciación perfecta en una uña y me pareció una forma bastante peculiar de describirlo.

No es que yo sepa de técnicas pictóricas, pero sí puedo dar cuenta de la infinidad de detalles, secretos y espejismos que el catalán vuelca sobre sus trabajos con excelsa armonía.

El hombre invisible, Rostro del gran masturbador, Estudio para “Premonición de la Guerra Civil” y El enigma sin fin formaron parte de aquel surreal banquete. Reconozco que tanto Dalí como Picasso (y un puñado más) son responsables de allanar bastante el camino conciliatorio entre al arte moderno y quien les escribe.

Mientras subíamos por los ascensores de cristal hacia las plantas superiores pudimos observar parte del desfile de la marcha del orgullo gay estallando con todo su color y desenfado sobre la explanada que antecede a la estación de Atocha.

Nos tomamos un buen tiempo para transitar minuciosamente las galerías superiores. Sin embargo, más allá de alguna que otra pincelada de Joan Miró, no encontré allá arriba nada que pudiera hacerle frente a lo detallado allá abajo.

Nuestra visita concluyó con un recorrido por el jardín interno y una sesión de selfies digna de una parejita enamorada. De camino a casa pasamos por un supermercado que me asombró con lo barato de sus precios (y eso que todavía era 2016 en Argentina). No obstante, solo los aprovechamos para comprar agua mineral, algunos snacks para cenar y lo necesario para desayunar.

Las últimas cuadras hacia casa nos permitieron observar la diversidad de naciones, vestimentas e idiomas que inundaban las calles del barrio de Lavapiés. No por nada La Oreja de Van Gogh lo eligió para rodar el video de su tema Geografía.

La multiculturalidad era tal que nos mantuvo alertas en un principio, absolutamente influenciados por el desconocimiento y por algo de prejuicio quizás. No obstante lo cual, de más está decir que el peligro era puramente psicológico.

Cada uno estaba en la suya, como en cualquier vecindad y se respetaba mutuamente. Después de todo, ¿Por qué debería ser de otra manera?

No te pierdas como sigue este viaje en el siguiente post Pongamos que hablo de Madrid

Me encantó la narrativa acompañada por las fotos.. El itinerario madrileño fue más sabroso!

Las fotos son la mitad del relato!

Muchas gracias!!!